Podcast: Play in new window | Download

Si officiellement le régime colonial a été aboli et la Guadeloupe devenue un département français en 1946, la situation antérieure perdure, la Sécurité sociale, le SMIG n’existent pas, et officellement l’État veut « civiliser » les jeunes. Le pouvoir s’inquiète du climat de décolonisation, une époque où les livres de Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs ou Les Damnés de la terre sont saisis.

La violence coloniale est toujours là, par exemple lors du massacre de la saint Valentin en 1952, perpétré par les CRS qui tirent sur un barrage lors d’une grève sur les salaires à la sucrerie du Moule, faisant 4 morts et 14 blessés.

Le racisme colonial est protégé. En Mars 1967, le propriétaire blanc d’un magasin de chaussures lâche son chien pour chasser un vieux cordonnier-cloutier ambulant noir et handicapé qui s’installe en face du commerce, avec la phrase « Dis bonjour au nègre ! », comme à l’époque où les chiens étaient employés à chasser les esclaves fugitifs. Cet incident est à l’origine d’émeutes et de grèves dans les jours qui suivent, sa Mercedes finit à l’eau, alors que le commerçant est exfiltré par le préfet. Une cinquantaine de personnes sont blessées dans les affrontements.

La situation va exploser quelques mois après, le 26 mai 1967.

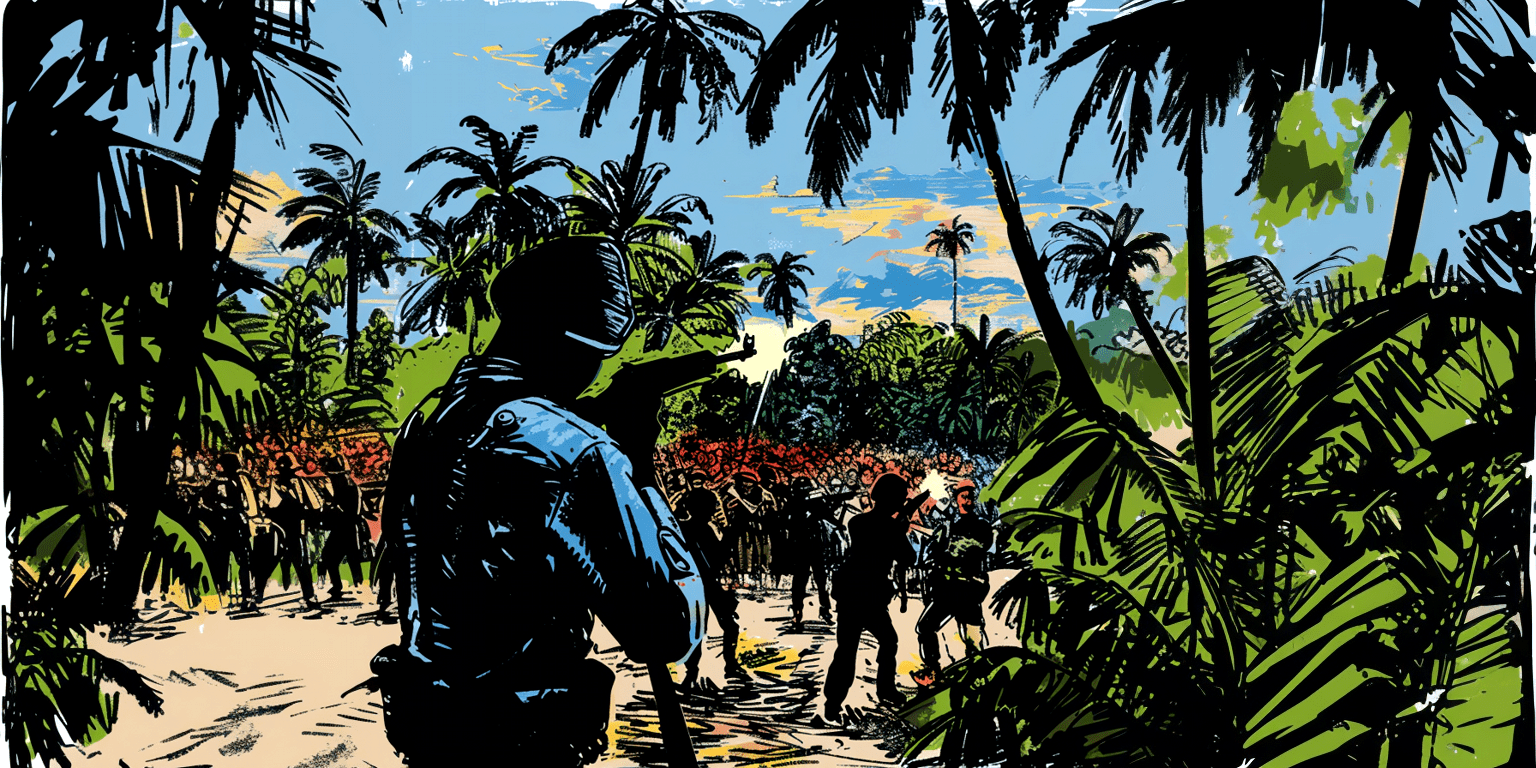

Tout commence par une grève des ouvriers du bâtiment qui réclament 2,5% d’augmentation et la parité des droits sociaux. Un millier d’ouvriers se massent près du lieu des négociations, qui échouent, et circule le bruit que le dirigeant patronal a déclaré “lorsque les nègres auront faim, ils reprendront le travail“. L’arrivée des CRS provoque la colère, aux lacrymogènes, aux coups de matraques et de crosses répondent les jets de pierres, de conques de lambi, de bouteilles.

Le préfet, familier des pratiques coloniales en Indochine et en Algérie, donne alors l’ordre de tirer. La première victime est un militant du Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe, GONG, groupe indépendantiste derrière lequel l’Etat voit la main de Cuba : il a été ciblé comme tel. Puis deux autres tombent : la situation s’embrase, des barrages sont érigés, des voitures incendiées, des magasins, une armurerie sont dévalisés.

Les gendarmes arrivent en renfort des CRS, puis des parachutistes. C’est le début de la tuerie qui va durer trois jours.

Pointe à Pitre est en état de siège, les artères de la ville sont dégagées, badauds, riverains essuient les rafales meurtrières, des centaines de guadeloupéen.nes sont pris.es pour cible, blessé.es, mutilé.es. Les lycéen.nes qui manifestent pour dénoncer les crimes sont violemment réprimé.es.Toute la journée les assassinats continuent. Des corps sans vie sont furtivement récupérés par leurs proches.

En plus des centaines d’arrestations, la chasse est lancée contre les “agitateurs, meneurs et instigateurs”

Le 30 mai l’accord signé avec le patronat accorde une augmentation de 25% aux ouvriers ; 10 fois supérieure à ce qui était réclamé !

Les procès vont commencer dès le mois de mai suivant, les condamnations pleuvent. Le tribunal d’exception qu’est la cour de sûreté de l’Etat est saisi contre les indépendantistes qui vont être jugés en février 1968 pour avoir organisé l’émeute, ce qui est faux, elle était totalement spontanée, ce que demontrera une enquête ultérieure. Treize des 19 accusés sont acquittés mais 6 autres sont condamnés à des peines avec sursis.

Le bilan officiel à l’époque du massacre est de 8 morts, une soixantaine de blesséEs et de trente gendarmes et CRS blessés.

Vingt ans après, en 1985, le secrétaire d’Etat aux TOM DOM parle de 87 victimes. Des chiffres allant d’une fourchette de 100 à 200 morts ont même circulé. Le classement secret défense jusqu’en 2017 des documents de l’époque, la peur des représailles et la destruction des archives municipales et hospitalières compliquent la tâche des historiens pour évaluer le nombre de morts.

La Commission Stora, dans un rapport remis à la ministre des Outre-mer en octobre 2016, a qualifié les « événements » de « massacre de mai 1967 ». Le préfet Bolotte n’aura jamais à répondre de ses actes, il ne paraîtra dans aucun procès. Le commissaire n’ira pas non plus à la barre, prétextant une dépression nerveuse.

Depuis 1967, aucun CRS n’a remis les pieds dans l’île.